Dal profilo Facebook dell’architetto Giuseppe Saggio

Il teatro che non c’è…ra.

Dopo il Reportage del lunedì S. Sofia: il teatro che non c’è, pubblicato il 20 /05/ u.s., del carissimo e stimato amico, avv. Calogero Ariosto, seguito dal suo ULTIMO AGGIORNAMENTO su Il Caffè qutidiano, amico Lillo, al quale ho fornito volentieri notizie e i disegni in mio possesso, copie datemi personalmente dall’ing. Enrico D’Angelo, …ho deciso di pubblicare questo articolo storico illustrativo, che ho pronto (o quasi … riveduto, integrato e…) dal 2019 infatti….:

Fatti e…

I disegni, persi e ritrovati

Nel 2019, l’amico e collega Fabrizio Lo Porto, mi aveva chiesto un relazione sulla storia del teatro Regina Margherita, come ausilio al testo che stava scrivendo sugli affreschi dell’artista Giovanni Valenti, autore degli affreschi del soffitto del teatro Regina Margherita .

Per chiarimento e cronistoria …… il così detto Teatro di Santa Sofia.

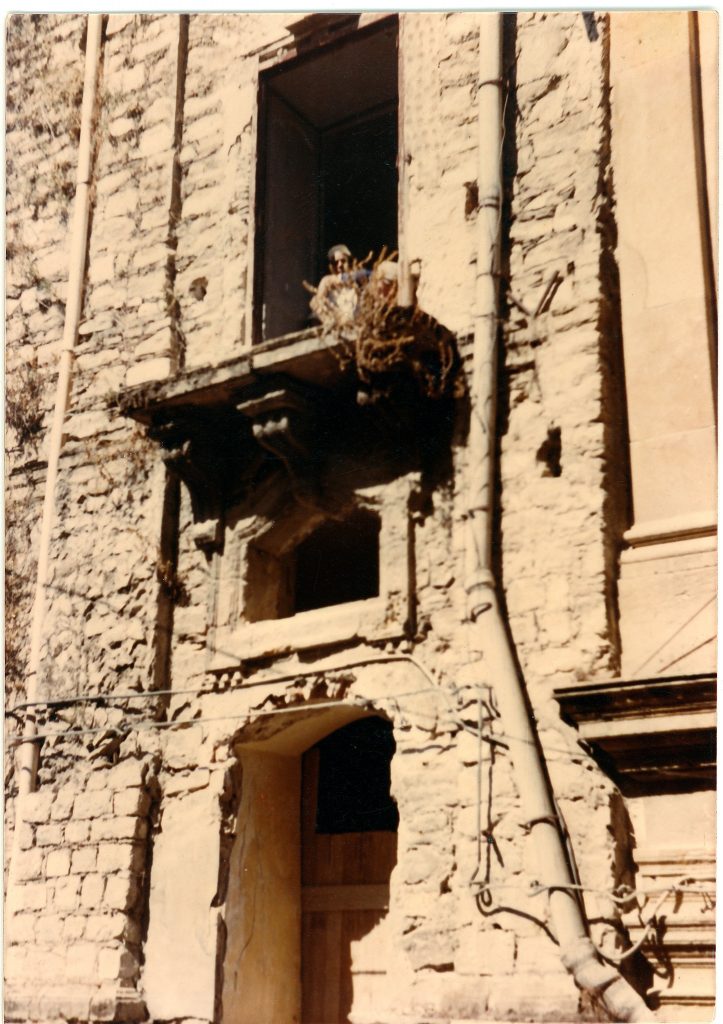

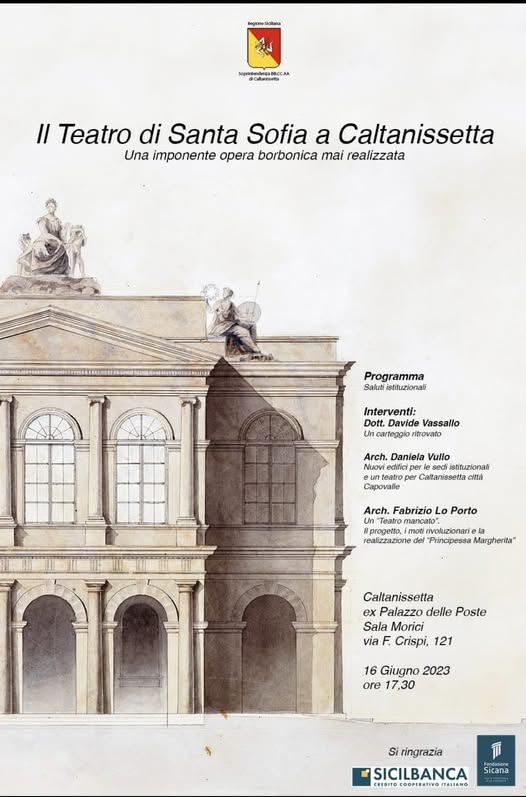

…. con immenso piacere apprendo che, grazie ai miei suggerimenti, dati all’arch. F. Lo Porto, durante gli incontri per la relazione, e in occasione della sua conferenza ed esposizione sui “Disegni preparatori della grande pittura del teatro Regina Margherita dell’artista Giovanni Valente” tenutasi nei locali del Foyer dello stesso Teatro dal 19 settembre 2019 al 31gennaio 2020 , nella quale sono intervenuto in qualità di relatore , dove ho illustrato, in anteprima, e in particolare questo progetto “originale” del teatro “S. Sofia”, ritrovato dall’ing. Enrico D’Angelo, durante i restauri del Teatro Regina Margherita, del quale possiedo una copia autentica, donatami personalmente dallo stesso ing. Enrico D’Angelo, intorno al 2000, nel ruolo dell’Alta Sorveglianza per i lavori di restauro del teatro Margherita, nel suo studio di v.le Trieste, dove aveva riportato e rimontato (prima si trovava in un camerino del teatro stesso), ricostruito in tutti i particolari, un palchetto con i pezzi originali in legno del teatro demolito negli anni 60, compresi il parapetto con i decori in cartapesta, i pilastrini con le due applique laterali – ripristinati ad una solo fiamma all’insù, per riproporre l’illuminazione originale a gas (bombola) molto suggestivo , di un intero palchetto in legno con tappezzeria e mantovana originali …. (dove è finito, che fine ha fatto ?), per preparare un incontro con diapositive, una relazione, un articolo storico tecnico, ed eventuale pubblicazione, in occasione della consegna dei disegni originali, che l’ingegnere aveva manifestato di donare all’Archivio di Stato … poi la sua prematura morte… ha bloccato e sospeso tutto, considerato che la copia in mio possesso, non riuscivo a trovare, dopo un mio trasloco, ritrovati tempo dopo, e quindi non ho potuto allegare i disegni.

Ricordo che in un antiquario è-ra presente un parapetto simile, molto rovinato e poi restaurato

La mia conoscenza di questi elaborati è dimostrata da:

- L’esposizione come detto, nella presentazione della mostra dei disegni del Valenti, già nel 2019;

- La predetta relazione è stata successivamente pubblicata, nel testo “Sicilia da raccontare” del 2023;

- Sono intervenuto, da spettatore, nella presentazione degli elaborati ritrovati dagli eredi dell’ing. D’Angelo, su sollecitazione del collega Fabrizio Lo Porto (che si è impegnato a ritrovare gli originali) e donati, dal dott. Davide Vassallo, alla Soprintendenza, il 16 giugno 2023;

- Ho illustrato il progetto come relatore, nel 150° anniversario del teatro Regina Margherita, parlando dei “Teatri caltanissettesi prima del1875”, il 30 marzo 2025;

Considerato che. mio malgrado, sono stato coinvolto in questa iniziativa, indicherò sinteticamente alcuni:

“fatti e misfatti tra Storia e storie dei teatri caltanissettesi tra luci ed ombre”….. modifiche urbanistiche…demolizioni ecc.

Ricordando che Caltanissetta è-ra sempre stata una città all’avanguardia, in Sicilia e in Italia (oggi non più … anzi in retroguardia …e oltre).

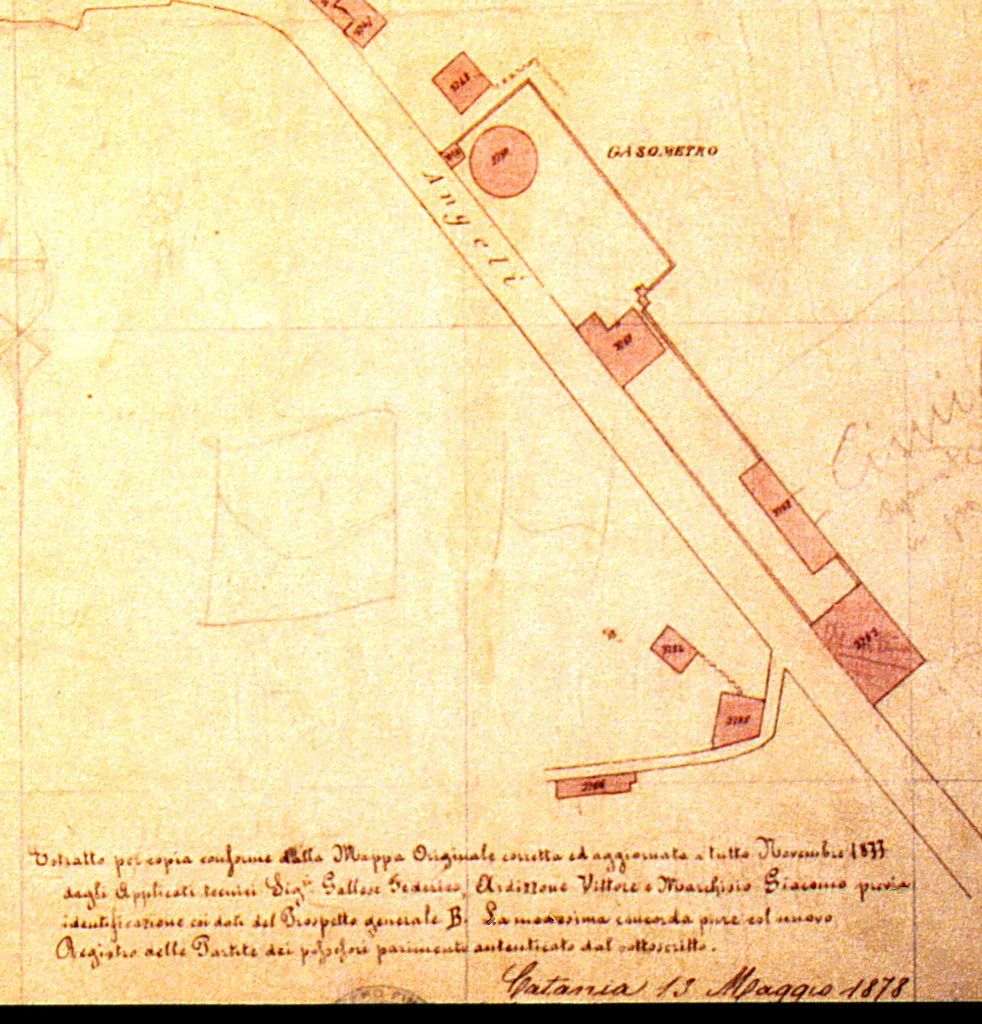

È stata una delle primissime città in Italia, a dotarsi di uno stabilmento per il gas ( “Usina del Gas o Gaszometro”), infatti Il 15 Novembre del 1864, presso il notaio Michele Curcuruto, viene stipulato il contratto tra il cav. Antonino Sillitti Bordonaro, Sindaco della Città, e l’ing. Francesco Anaclerio, per la costruzione di uno stabilimento “l’usina del gas” per l’illuminazione pubblica;

La sera del 20 Settembre del 1867, la luce fioca dei vecchi lampioni a petrolio, che illuminava la città è sostituita dalla viva luce del gas proveniente dal gasometro ufficialmente inaugurato la mattina.

Il servizio di illuminazion e articolato a “gas semplice” per il centro e a “gas-acqua” per il rione basso della stazione(via Cavour) a causa del dislivello delle caldaie distribuitrici del “gas semplice”, durerà fino all’avvento della luce elettrica, nei primi anni del secolo, ad opera della società “Mazzone -Amato”, che comincierà con illuminare le piazze e le strade principali.

Ricordo, che quasi a fine 1996, avevo redatto un progetto di restauro dell’ex Gasometro (I lotto), inviato a Palermo per il necessario finanziamento, che non sollecitato dai nuovi dirigenti palermitani, è rimasto inevaso.

Questo progetto di teatro, come successivamente il teatro Margherita ultimato nel 1875, viene cronologicamente prima rispetto ad altri teatri dell’isola, in quanto precedono di 37 /ventiquattro anni il Comunale di Siracusa (1897) ; di 30 /diciassette anni il Bellini di Catania (1890) e di ben 35/ ventidue anni il teatro Massimo di Palermo (1895).

Non è dunque l’ultimo arrivato fra i teatri della Sicilia (ma anche d’Italia: il teatro Costanzi di Roma venne nel 1880, cioè 20 /sette anni dopo).

Ricordando che il Teatro Regina Margherita non fu il primo ad essere realizzato in città, ma ne vanno enumerati almeno altri tre e diverse sistemazioni alternative:

- il primo fu approntato all’interno del Palazzo dell’Intendenza, detto appunto il teatrino dell’Intendenza;

- il secondo (un progetto meraviglioso per un vero teatro, datato 1860 mai realizzato);

- (il corridoio del convento del Carmine adattato sic!!)

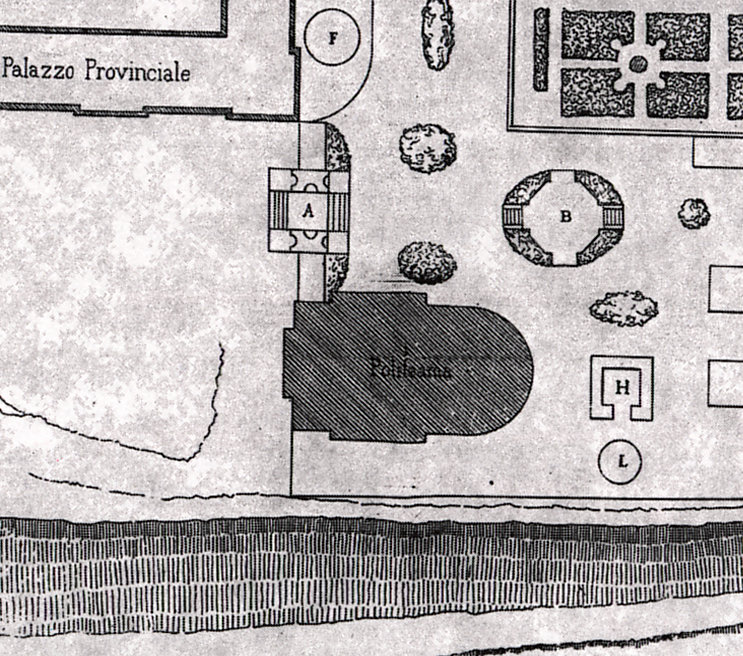

- il terzo il Politeama Umberto I.

Motivi per un teatro

Lo storico Giovanni Mulè Bertolo, nel suo “Caltanissetta nei tempi che furono e nei tempi che sono.” 1906, ci racconta:

“Il teatro nei tempi andati non trovò mai posto a Caltanissetta.

C’erano molti frati, e molti preti, molte chiese e molti oratori: i cittadini erano proprio sopraffatti da prediche, omelie, esercizi spirituali e da sermoncini, sottovoce, dei padri confessori.

Lo svago, che rinfresca lo spirito e aggiunge un filo allo stame della vita, dovea pescarsi negli spettacoli religiosi.

Permettevasi a quando a quando il lusso dei teatrini vaganti di marionette con gli eterni drammi, i suoi protagonisti erano Giuditta, Sansone e simili. E qualche volta venivano compagnie, le quali, operando discretamente senza menomare la buona morale, mettevano le barbe fra noi.

Ma questo stato di cose non poteva tirare a lungo.

La elevazione di Caltanissetta a capoluogo della valle omonima portò così la venuta e la dimora di molti ufficiali pubblici, magistrati, militari assuefatti nei grandi centri a passare la vita senza tanta musoneria e però cominciò a sentirsi la necessità, per non dire il dovere, di offrire a sì ragguardevoli ospiti un luogo da sollevarne l’animo dalle noie burocratiche.”

Tra il 1836 e il 1840 una voce si fece eco della necessità di un teatro e suonò come uno scandalo in seno del decurionato. Fu il decurione avv. Guglielmo Lanzirotti , giovane di mente elevata e di vasta cultura, che mostrò tanta audacia e vinse con la sua efficace parola e con induttabili argomenti.

Un teatrino in legno sorse nel Palazzo dell’Intendenza

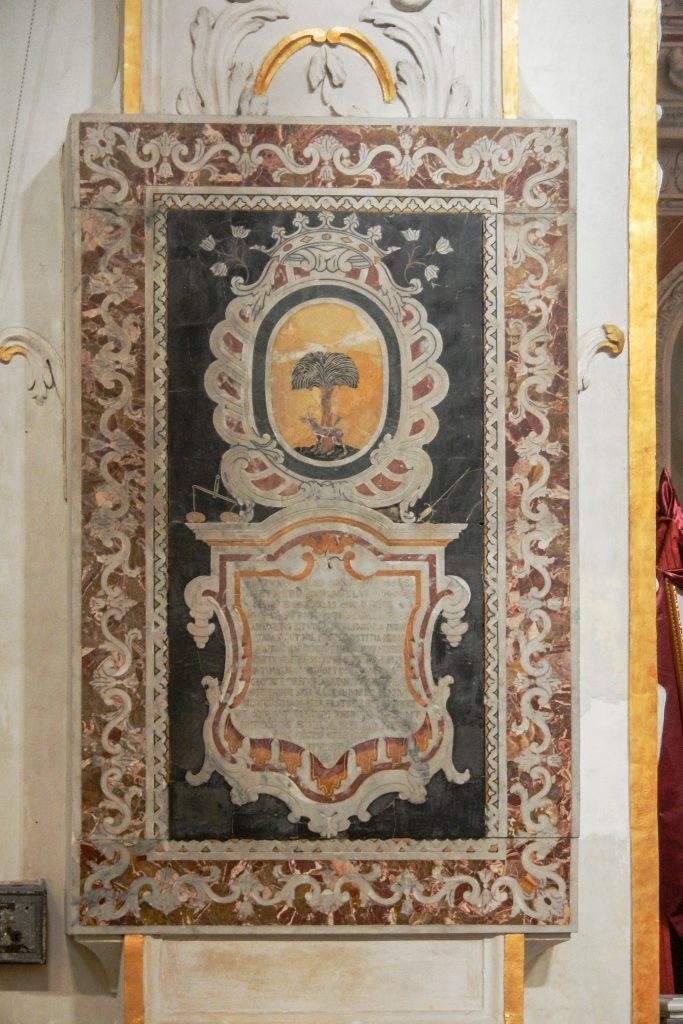

In un locale sul retro sito a piano terra, coincidente oggi, in quello che a mettà 800, verrà trasformato nella casa palazzata Lanzirotti (non palazzo come impropriamente viene chiamato, in occasione della rettifica e allargamento per rendere carrabile la Strada Grande (con tagli e notevole abbassamento di quote (fino a m. 6.00) , che trasforma la testata dell’ala est dell’edificio degli eredi del Giuriconsulto Arcangelo Vignuzzi (famoso per aver realizzato l’altare del SS. Sacramento con balaustra 1770 , gestito la carestia del 1763 -64 , usato e trasformato, prima in Regia Intendenza e poi in Prefettura, ricavando dei locali semi interrati nella sottomurazione delle fondamenta, necessarie per l’abbassamento di quota per rendere carrabili la strada d’accesso e raccordarla alla strada Grande , mentre le altre strade co-laterali (sono raccordate con gradinate);

dal 1831 in poi altri interventi (simili tra di loro, Benintende e Sillitti Bordonaro , sono stati realizzati su progetto dell’arch gelese Giuseppe di Bartolo – 1815- 1865) – e anche in seguito si utilizzerà questa tecnica delle facciate apposte es. palazzo Giordano , palazzo Barile ecc…. infatti con delibera del 1842, relatva alle prospettive delle Case Palazzate, (affida ad una apposita commissione lo studio per la riqualificazione architettonica delle case prospicienti lungo le due strade principali del Collegio e via Grande, e del Monastero e Fondachi.”

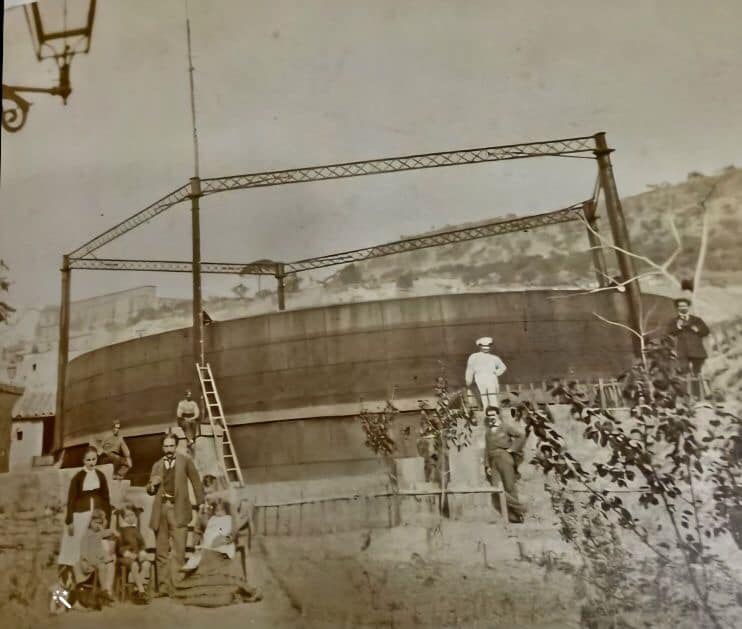

La baracca dell’Intendenza, impropriamente battezzata col nome di Teatro, è trasportata nel corridoio principale del già convento del Carmine divenuto patrimonio del Comune con la legge dei corpi religiosi, qui assume una forma prolungata, i palchi sono pensili, incomodi e stretti sono i sedili, troppo angusto il palcoscenico; la platea piana e levigata come un biliardo: che bella visuale offrivasi agli spettatori degli ultimi posti?

Quanto a solidità che dire? Una sera poco mancò che ci offrisse una scena tragica. Lo scricchiolio del palcoscenico fu causa di panico nell’uditorio numeroso. Ricordo che anche il Prefetto, G. B. Polidori, se la prese pure, quantunque il suo palchetto non avesse a che vedere col palcoscenico”.

Nel 1868 Caltanissetta manca di teatro: ne ha uno in legno, che è un’ironia. Una petizione sottoscritta da moltissimi cittadini chiede che finalmente sorga un teatro, che risponda al decoro di un Capoprovincia. Il Prefetto Calenda la raccomanda vivamente al municipio, il cui consiglio in agosto si riunisce e delibera la somma di L. 130.000 per la costruzione dell’edificio richiesto dalle esigenze dei tempi» .

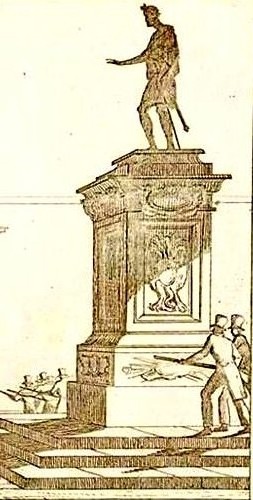

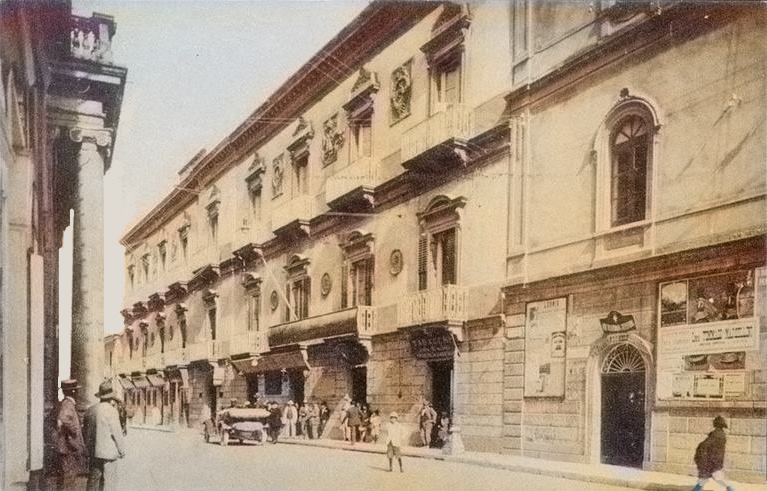

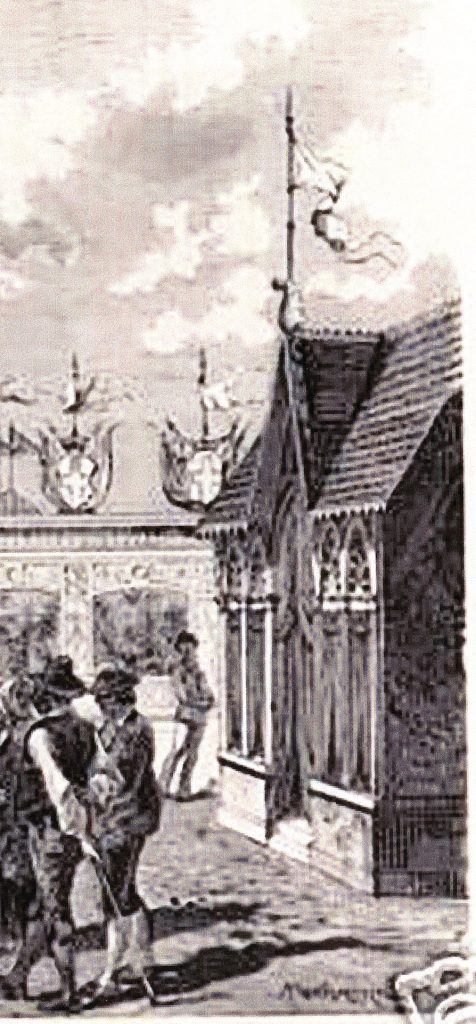

La sagoma di questo teatro Politeama la troviamo nella planimetria dell’Esposizione Agricola del 21 settembre 1879, redatta dagli architetti G. B. e F.sco Palazzotto, e nell’incisione del Bonamone relativa all’ingresso dell’Esposizione Agricola e pubblicato nell’ “Illustrazione Italiana” del 21 settembre 1879.

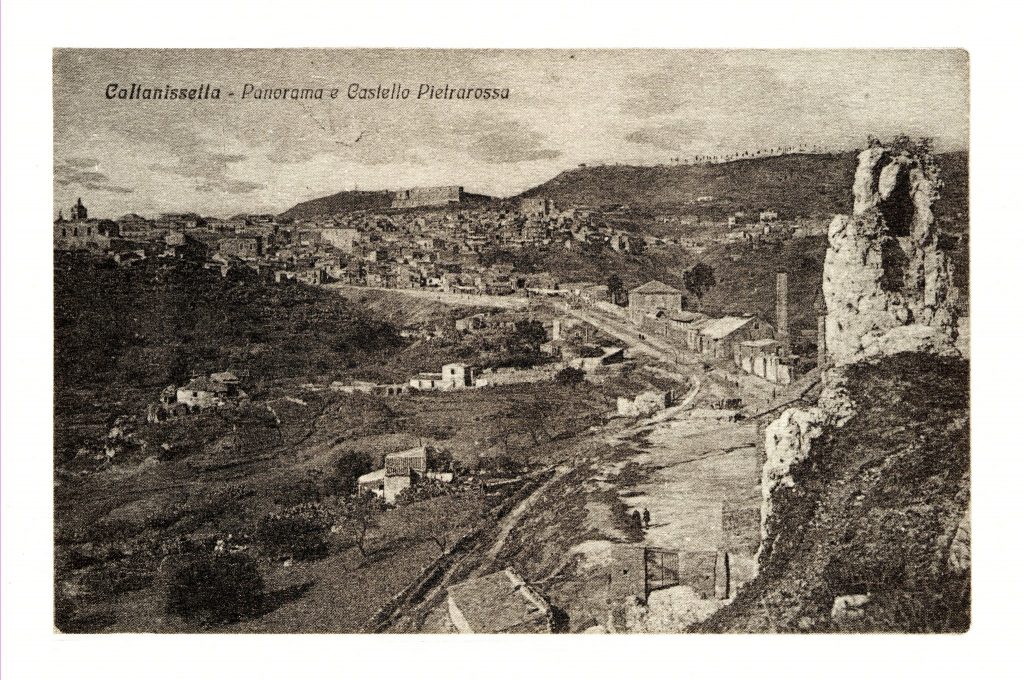

Con la costruzione di un teatro nei pressi della Chiesa di San Giuseppe di Fuori , sopperisce in parte alle richieste della città. La zona acquista una nuova vitalità, una nuova morfologia urbana creando un decoro borghese verso il quale la città (la nuova classe emergente) aspirava da tempo.

Anche Michele Alesso ci fornisce notizie di questo teatro: «… Politeama Umberto costruito nel piano dei Cappuccini, in quello stesso punto ove oggi sta eretto il seminario dei chierici …». In questo teatro fu portato, con la soppressione degli ordini religiosi, decretata dalle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, l’organo monumentale che stava nella tribuna posta sul coro situato dietro l’altare maggiore della chiesa di S. Flavia, chiusa nel 1868.

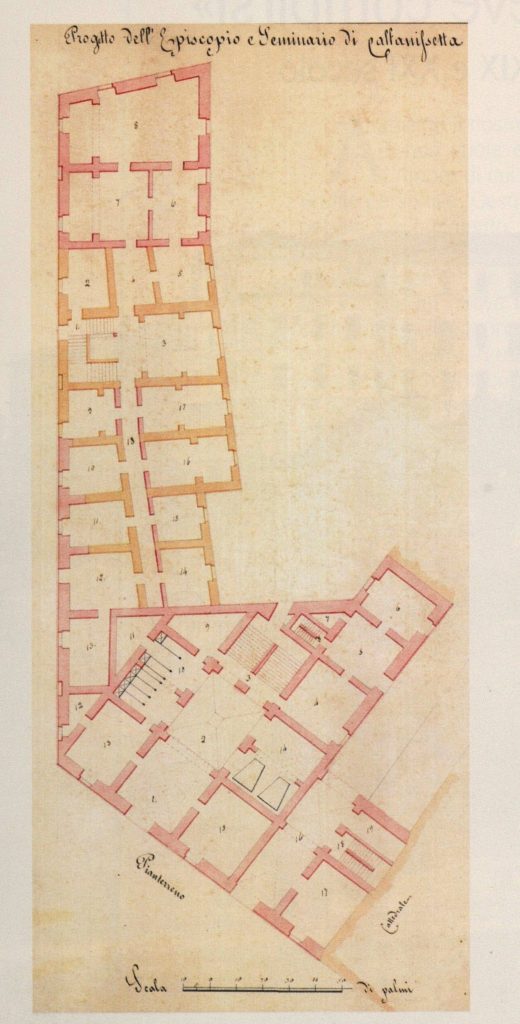

Il rinvenimento di un documento d’archivio, relativo al progetto di acquisto dell’edificio del Ciantro Don Vincenzo Barile (nota dal 1806 durante la visita di re Ferdinando III) e della vecchia casa comunale per adibirli a sede vescovile dove vengono stimate le case esistenti nello spazio designato dal Re, durante la visita fatta in città il 2 giugno 1847, per essere demolite per la costruzione dell’Episcopio e Seminario Vescovile descritte dall’ing. Giuseppe Carnesecchis e dall’arch. Agostino Lo Piano. secondo la delibera del 22 luglio 1847. *, progetto redatto dal’ing. Giuseppe Morselli di Bartolo nel 1857 presente in ADCl , progetto che decade e, visti i problemi per reperire e/o costruire una nuova casa comunale con delibera del 5 febbraio 1860 si stabilisce di “adoprarsi per luogo ove fabbricarsi la nuova casa comunale la località ov’era situata l’antica acquistandosi altri vicini fondi (…) mentre il Diocesano ha ceduto il locale già detto perché non adatto alla formazione ed elargamento del novello episcopio”.

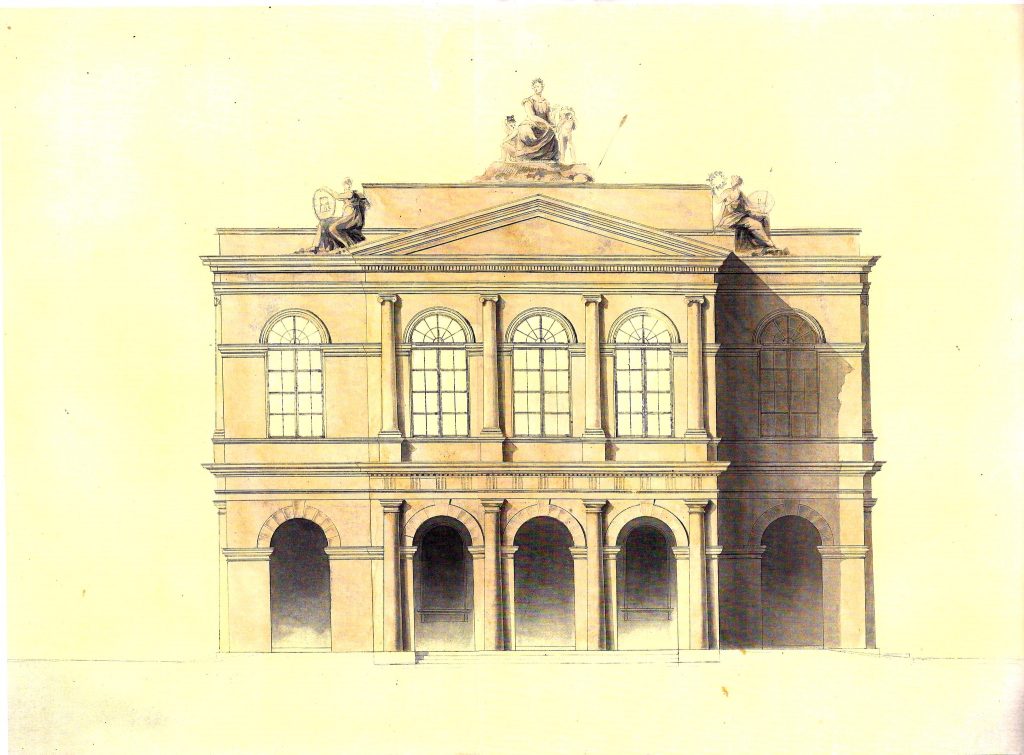

Il teatro “ideale” mai realizzato … Il S. Sofia

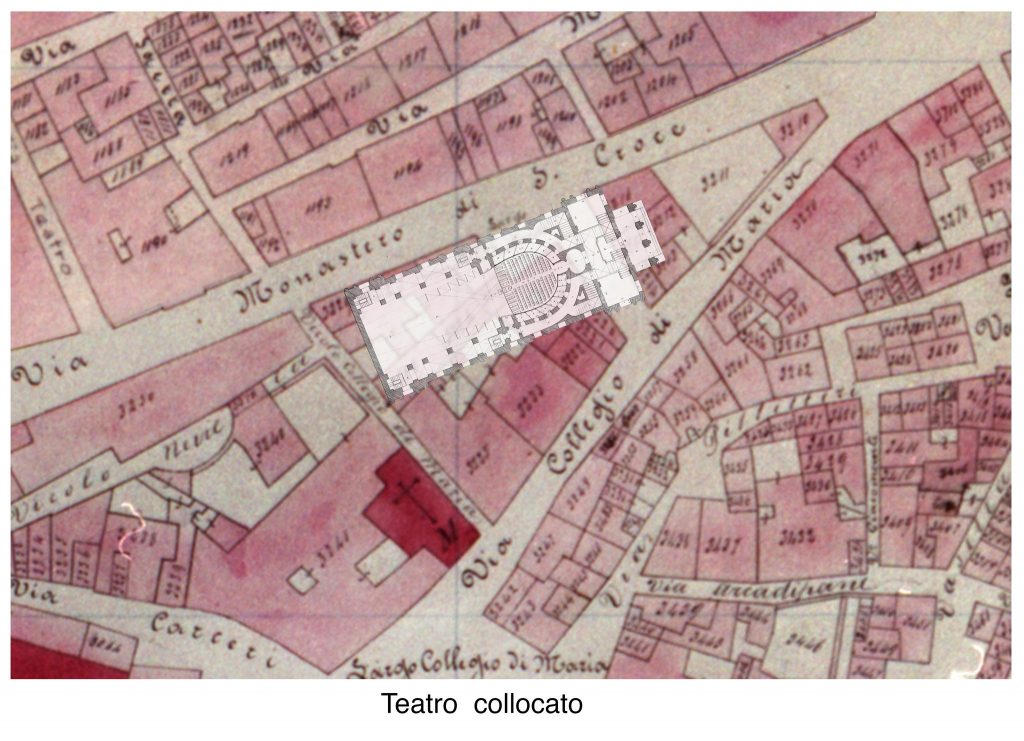

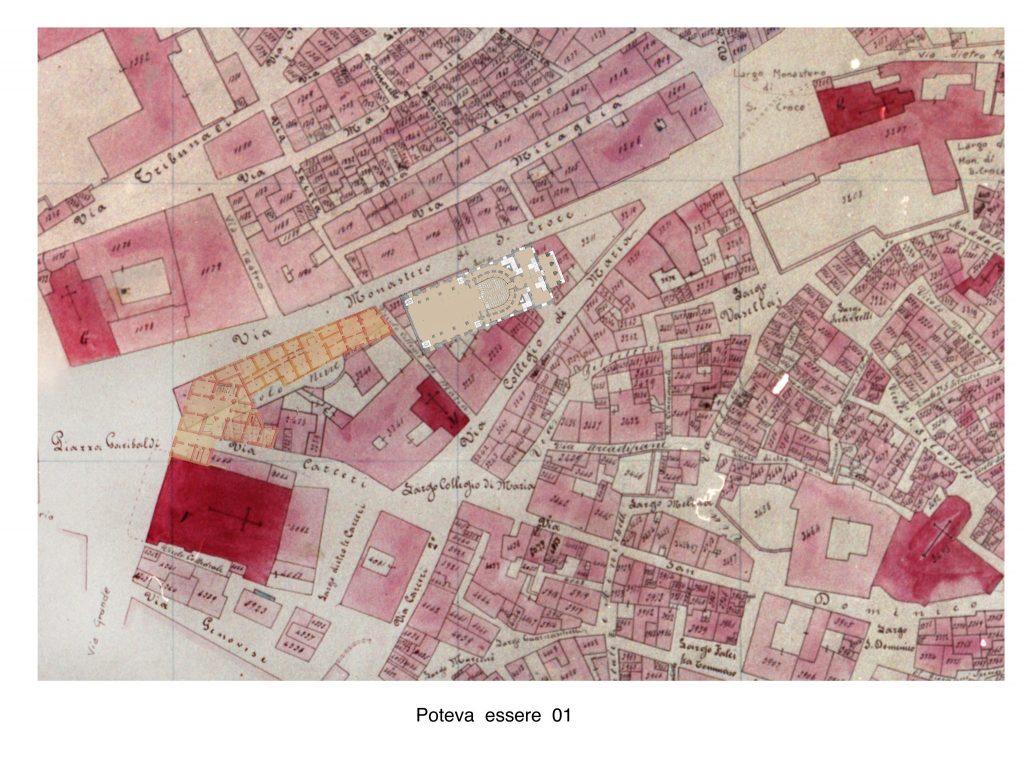

Estremamente interessante è il progetto, mai realizzato, di un teatro comunale (forse o sicuramente, a causa dei fatti relativi alla (presunta sedicente dis) Unità d’Italia, con lo sbarco di Garibaldi l’11 maggio 1860), che doveva essere realizzato, nello spazio compreso tra il vicolo Saetta, via card. Ferrara e parte dove oggi è piazzetta Tripisciano (dove sorgevano magazzini del barone Calogero Barile).

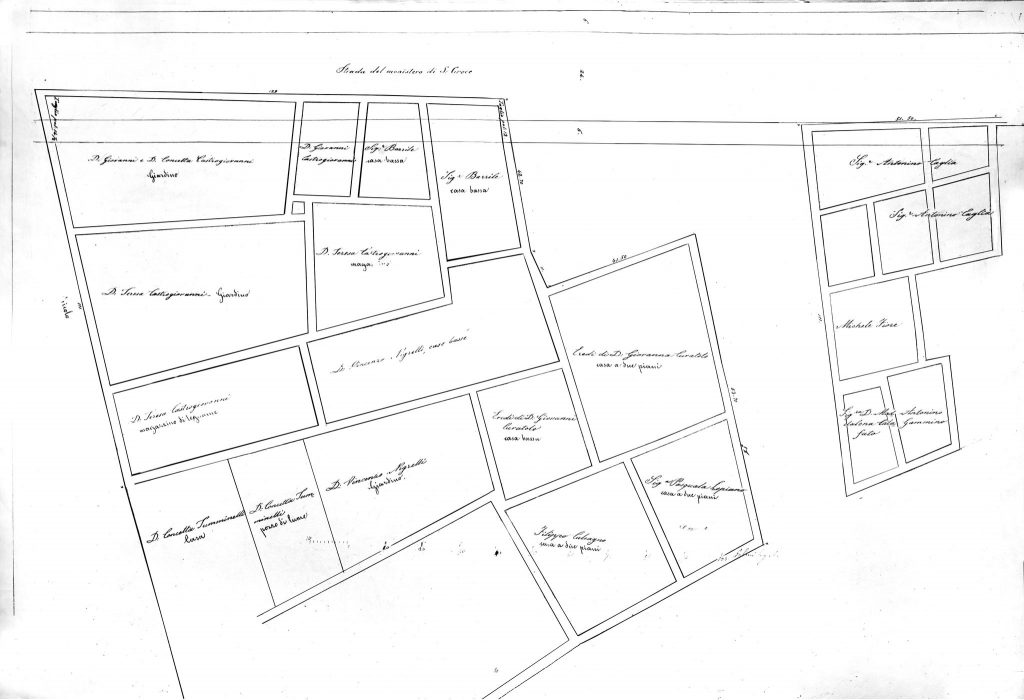

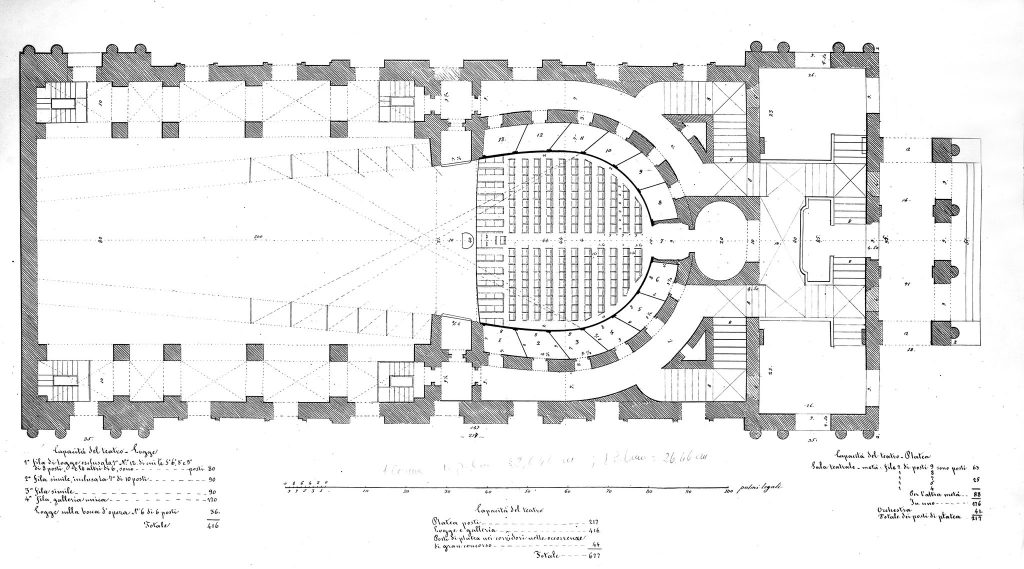

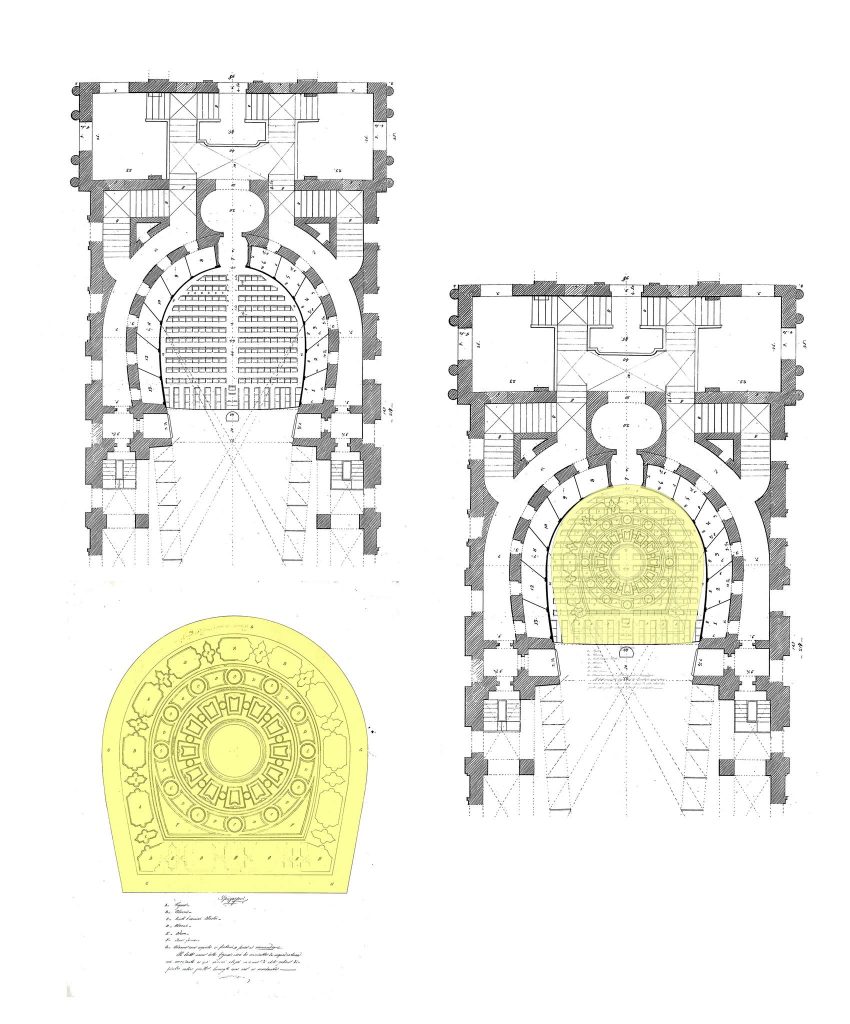

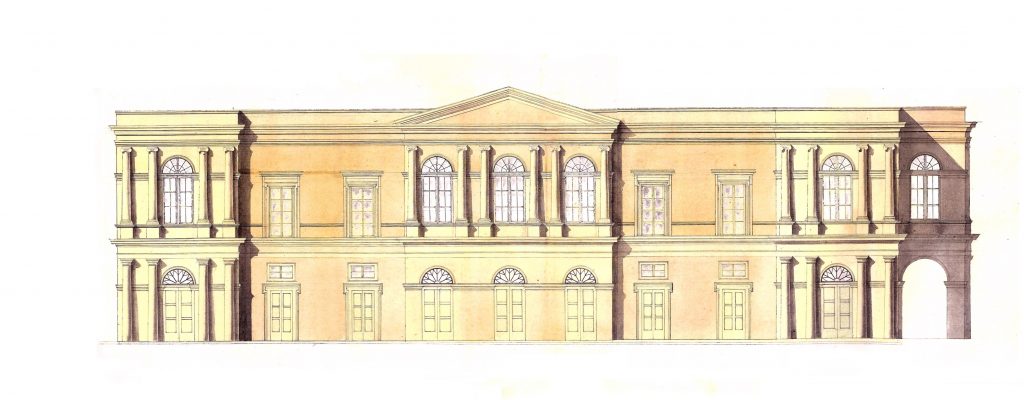

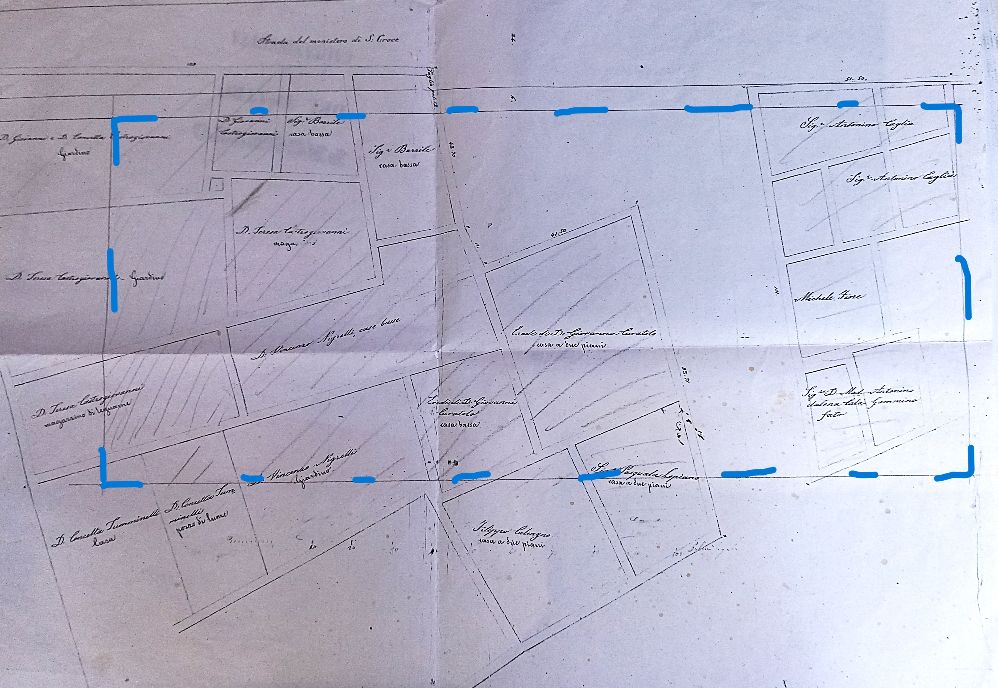

L’ing. Enrico D’Angelo, come detto, durante le sue ricerche storiche sul Teatro Regina Margherita, rinvenne una copia di un progetto, datato 22 settembre 1860, redatto dall’Ingegnere provinciale Giovanni Briolo, per un teatro da realizzare a Caltanissetta.

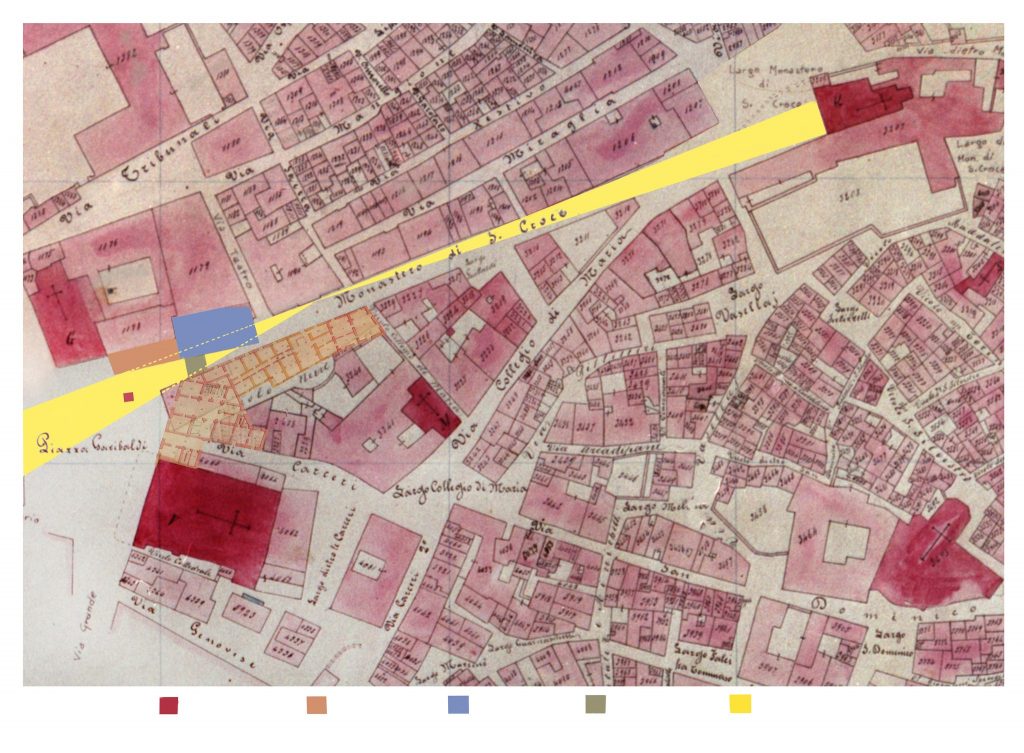

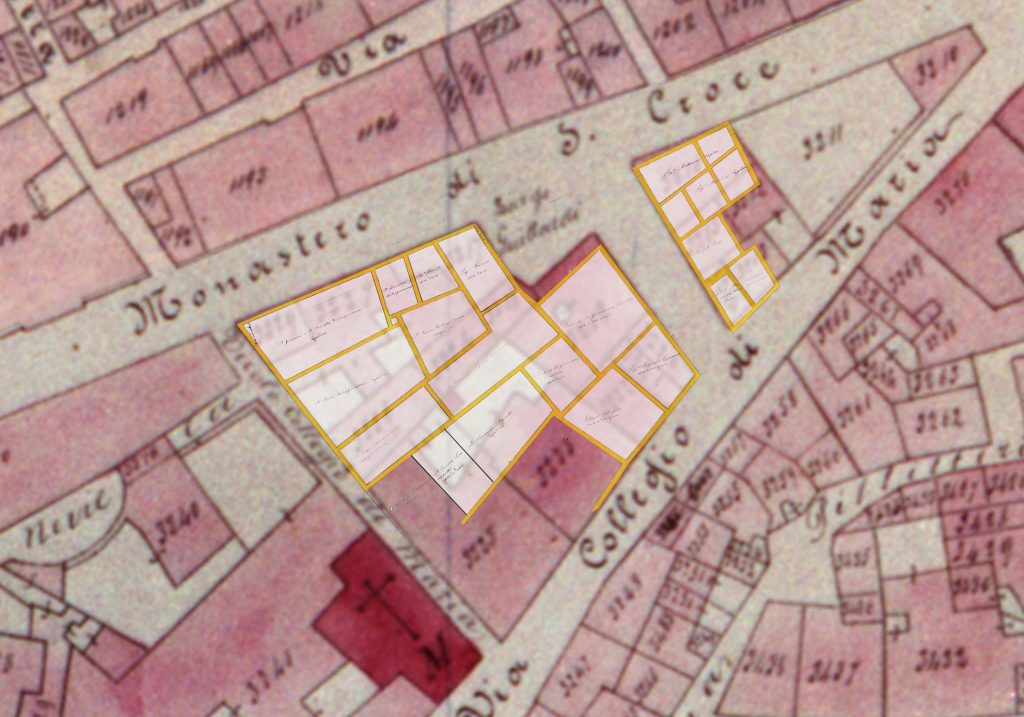

Negli elaborati si trova uno stralcio del rilievo planimetrico dell’area dove si sarebbe dovuto costruire, con indicati i nomi dei proprietari, la destinazione d’uso dei fabbricati e spazi liberi (giardini) e il taglio per allargare la strada di palmi 14 ½ pari a ca. m. 3,90 (m. 383,67) sul lato, disegno sul quale io ho segnato l’ingombro dell’edificio

Nella relazione che lo accompagna si legge che il progetto prende spunto dal Teatro S. Carlo di Napoli:

«Tutto l’edifizio occuperebbe un’aja parallelogrammica di palmi 95 di larghezza, per palmi 217 di lunghezza. Il prospetto sarebbe collocato dirimpetto oriente, e spianato il giardino Guittard,

abbattuti i meschini fabbricati che stanno al confine di esso, si otterrebbe uno spiazzo sufficientemente grande pel traffico delle vetture e dei pedoni. Uno dei lati lunghi sarebbe collocato sul margine della strada che dalla piazza del Duomo conduce al monistero di S. Croce.(…)

Il progetto del teatro non fu realizzato perché fu redatto quando si passò dal Regno borbonico Delle Due Sicilie, al nuovo Regno unitario d’Italia (sic!!!), dove i rispettivi re parlavano uno napoletano e l’altro francese.

Ma il nuovo regno …. fa dimenticare e decadere tutti progetti pregressi (vedi ad esempio quelli ferroviari, dove Caltanissetta sarebbe stata un importante nodo ferroviario, ecc).

Qualcuno ipotizza, il diniego e la contrarietà della Chiesa Locale, di avere vicino un teatro accanto all’episcopio (cosa improbabile. .sic!!), considerato che il Vescovo, come ho detto aveva già rinunciato (come si evince dalla delibera citata del febbraio 1860), alla realizzazione del seminario nell’area della casa del ciantro Barile e la vecchia casa comunale.

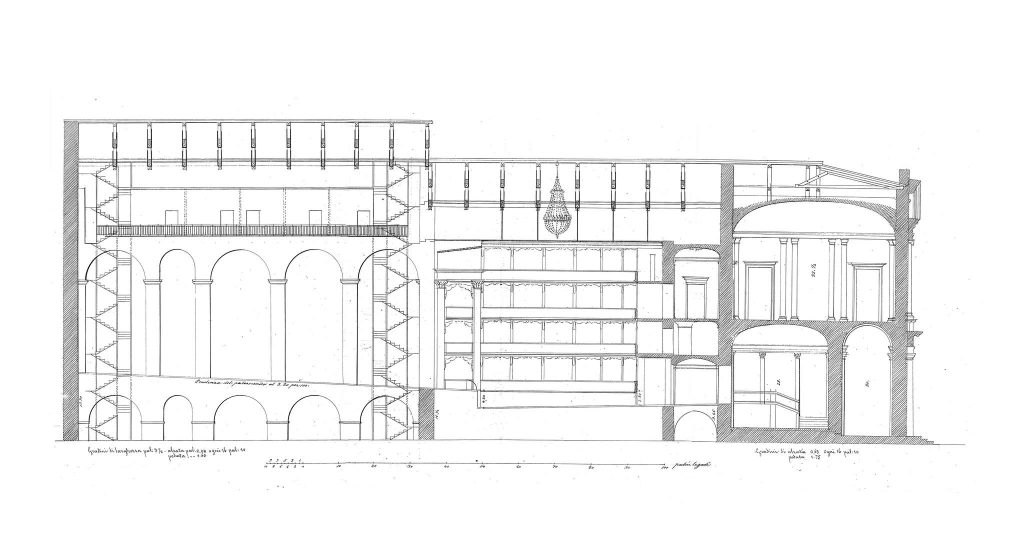

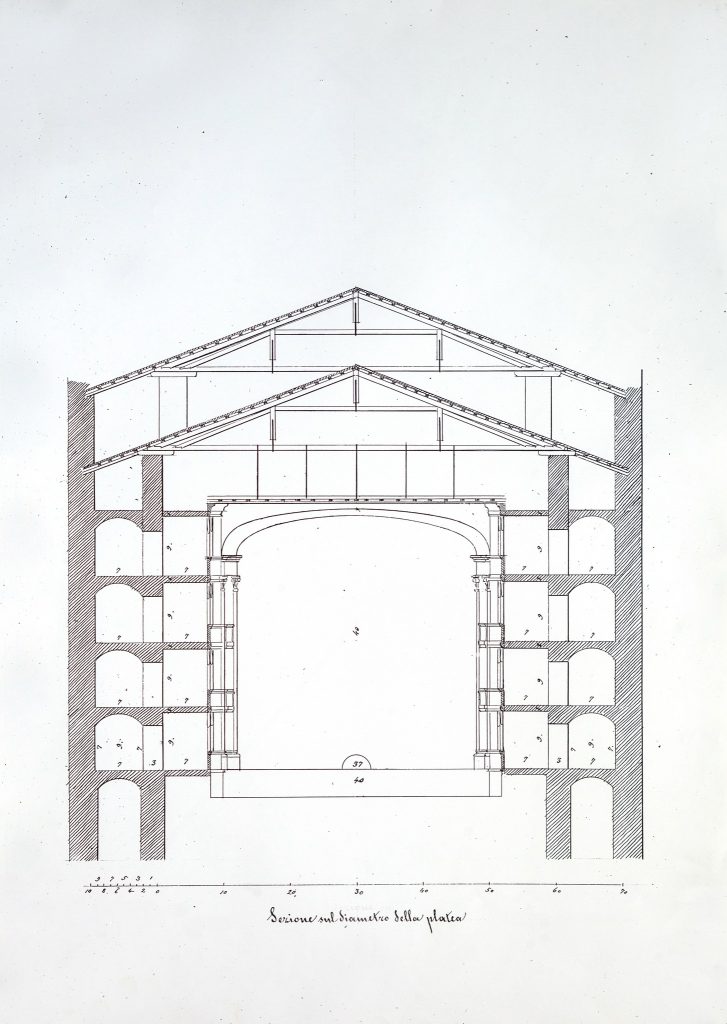

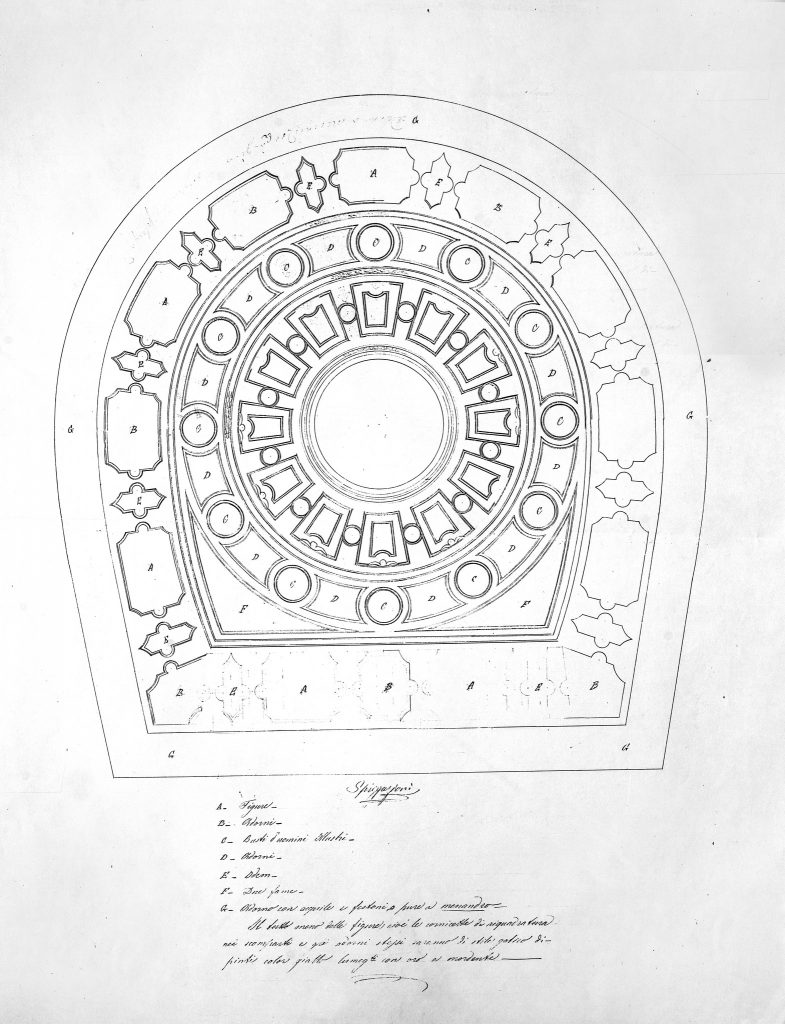

Analizziamo nei dettagli il teatro pensato dal Briolo.

L’aspetto più interessante dell’opera del Briolo risiede infatti nell’estrema razionalità della

Progettazione, come chiaramente dichiara nella sua relazione di progetto:

“… La brevità del tempo accordatoci per l’elaborazione di questo progetto, non ci ha permesso di più minutamente studiarlo, abbiasi quindi l’idea ed il concetto generale dell’edifizio col presente, i dettagli, le decorazioni, i macchinarii possono affidarsi alle cure, agli studii, al gusto di chi sarà prescelto a dirigere la costruzione, stimeranno però sempre utile la preventiva formazione di un’archetipo, per meglio conoscersi l’armonia delle parti, e l’effetto dell’edifizio, studiarne meglio le proporzioni, regolarne i particolari…”

Sono pertanto giustificati alcuni errori palesi e vari sviste e imprecisioni negli elaborati grafici, che debbono essere pertanto, considerato un “progetto di massima”..

Storia

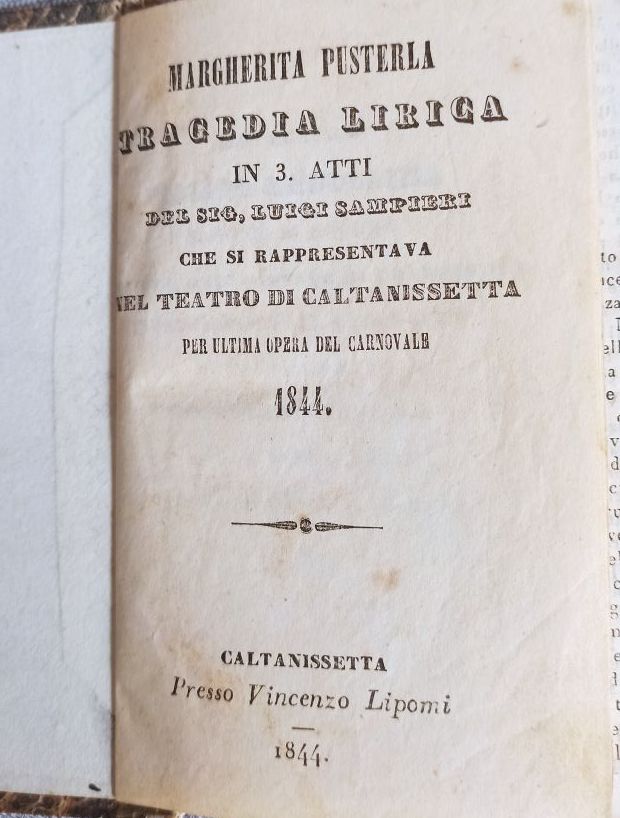

A seguito della delibera decurionale del 4 dicembre 1859 per il “Ringraziamento alla Maestà Sovrana per aver accordato la costruzione dell’edifizio municipale e preghiera di apporsi al Teatro, che vi va annesso, il nome di Santa Sofia” dove si legge:

“ (…) si supplica la prelodata Maestà Sovrana volersi benignare permettere che possa appellarsi Teatro Santa Sofia nome che rammenti in questa l’augusta consorte del monarca, che si è degnato fregiarla di tanto adornamento”.

A tale scopo, viene incaricato l’ingegnere provinciale Giovanni Briolo, che si reca a Napoli per vedere e prendere spunto sul teatro San Carlo.

Il progetto del teatro che si sarebbe dovuto chiamare di Santa Sofia, in onore della Regina, moglie del Re Ferdinando II, è progettato secondo lo schema ricorrente di molti dei teatri italiani di metà ‘800, che hanno come modello quello settecentesco del San Carlo di Napoli, con impianto a ferro di cavallo, diversi ordini di palchi e camerini: la disposizione degli spazi tiene inoltre particolarmente conto delle funzioni a cui questi erano destinati.

Dagli elaborati si evince l’attenzione per l’acustica del Teatro. Giovanni Briolo, infatti, prevede la un maestoso soffitto piano, decorato con appositi disegni , su centine in legno sorrette da capriate di copertura, ha creato un vuoto tra questa e il tetto vero e proprio del Teatro (che serve anche per la dispersione de fumi, esalati dalle candele del maestoso lampadario a mongolfiera con cristalli, attraverso il rosone centrale traforato. (erroneamente segnato nella sezione trasversale direttamente alla trave di colmo)

Calcolando questo spazio vuoto, come una sorta di cassa armonica come quella degli strumenti musicali, nella quale le onde sonore circolano perfettamente.

Analisi del progetto

Facciata principale

Gli elementi architettonici che caratterizzano la facciata includono il timpano, le lesene e le semicolonne, visibili presenti sui prospetti laterali prospicienti lungo le lunga e stretta strade e spazi laterali, e sulla piazza antistante, diventano meno evidenti, poiché la prospettiva angolare lascia il passo al punto di vista centrale con portico aggettante.

La facciata principale la visione laterale, rompendo la scansione dei tre diversi volumi della facciata, fanno salva la percezione frontale.

L’aspetto più innovativo del progetto del Briolo è sicuramente la galleria che l’ingegnere antepone agli accessi del teatro. Dove grazie a questo accorgimento, arrivare a pochi metri dall’ingresso, e al coperto, con la carrozza dalle due strade laterali. (stata ‘e scarpara e strada del Monistero) è un’opportunità.

I piani sono scanditi da cornicioni (nel portico decorato da triglifi e metope, e mutili) e dal diverso rivestimento murario. Al piano terreno, su un basso bugnato si aprono cinque arcate (due sulla ali laterali e tre nel corpo avanzato centrale che costituisce il portico.

Le porte di accesso al teatro erano previste due negli ambienti collaterali (con accesso anche lateralmente sulle strade) e solo una centrale posta sotto il portico, inquadrata ai lati, con due nicchie in corrispondenza delle arcate laterali della galleria

I fornici del portico hanno i piedritti fino al cornicione d’imposta, come fossero paraste, sopra il quale si appoggia il bugnato dei conci degli archi, con i conci di chiave aggettanti fino al collarino della trabeazione, decorato n modo classico con triglifi e metope e mutuli.

Sopra il cornicione del portico e della galleria e sopra i corpi laterali, un parapetto a balaustra, il cui disegno è ripreso anche come zoccolo (plinti) per le semicolonne ioniche che scandiscono il ritmo dei diversi volumi al primo piano.

In corrispondenza del portico, in mezzo alle quattro semicolonne, si aprono tre alti finestroni come sulle ali laterali. Il corpo centrale avanzato è concluso da un timpano triangolare con retrostante muretto d’attico.

Descrizione

La facciata esterna è naturalmente in stile neoclassico, quindi molto severa e lineare dalla quale emerge il corpo centrale aggettante che si affaccia sulla nuova piazza che si verrà a creare, con un portico sostenuto da quattro grandi pilastri con semicolonne di stile dorico addossate, che inquadrano tre archi a tutto sesto definiti da blocchi squadrati,che corrispondono all’ingresso centrale e alle due nicchie laterali, portico al quale si accede tramite tre gradini anteposti al colonnato,mentre lateralmente vi sino le rampe di raccordo per le carrozze;

Al di sopra vi è un piano tripartito da semi colonne ioniche su plinti quadrati, che inquadrano i tre grandi finestroni con rosta vetrata, ad arco a tutto sesto, terminante con un timpano triangolare, e antistante il muretto d’attico (che nasconde il tetto). (non indicato il sezione ne nel prospetto laterale).

Ai lati le ali dell’edificio ripetono l’impostazione del protiro: a piano terra il fornice ad arco a tutto sesto con cornice bugnata e concio di chiave fino al cornicione marcapiano, sopra il finestrone ad arco con rosta vetrata che illumina le scale ai palchi.

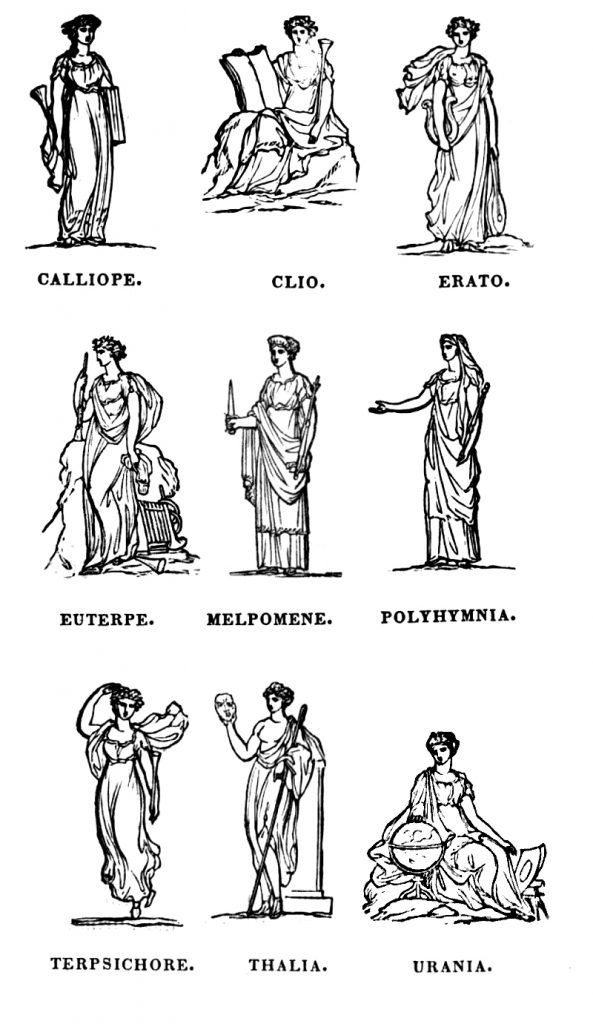

Sul muretto d’attico, in corrispondenza del corpo centrale, sono posizionate, come acroteri, delle statue, che dovrebbero essere delle Muse mitologiche (come detto non indicate ne in sezione ne nel prospetto laterale, per indicare la tipologia del teatro : così a sx , vediamo una figura di donna (alata?) seduta che regge un grande timpanon (tamburello – tipico strumento musicale nella cultura contadina siciliana) con raffigurato (disegna?) sulla membrana lo stemma triturrito della città, che potrebbe essere Calliope, Musa della poesia epica, o Erato, Musa della Poesia Lirica (foto , deriva il nome da Eros (amore); al centro; più in alto un gruppo scultoreo, che possiamo identificare con Euterpe, Musa della Musica e della Poesia Lirica, è raffigurata con in mano una lira, mentre, i putti, uno un po’ arretrato con un ginocchio a terra e una maschera sulla fronte, mentre l’altro in piedi si copre il volto con il braccio destro; a dx dovrebbe essere Thalia o Talia, la Musa della Commedia e della Poesia Giocosa , rappresentata come una fanciulla che tiene con una mano alzata una ghirlanda, nell’altra uno scudo e accanto un’asta (un bastone da pastore (pedum) perché era anche musa dei pastori e delle capre?),

Io penso che l’ingegnere Briolo concepì la facciata principale per la visione di scorcio, giacché il teatro si sarebbe trovato in origine in uno spazio relativamente stretto (due triangoli opposti al vertice, che denunciano chiaramente le diverse direzioni urbanistiche modificate nel tempo (strade con diversa inclinazione che convergono e/o sono occluse verso la porta urbana). La visione frontale, e il curioso effetto del timpano e muretto d’attico che nascondono i coppi, si apprezzerà a seguito della realizzazione dello slargo (piazza) tra il teatro e la chiesa di S. Croce

Prospetto laterale

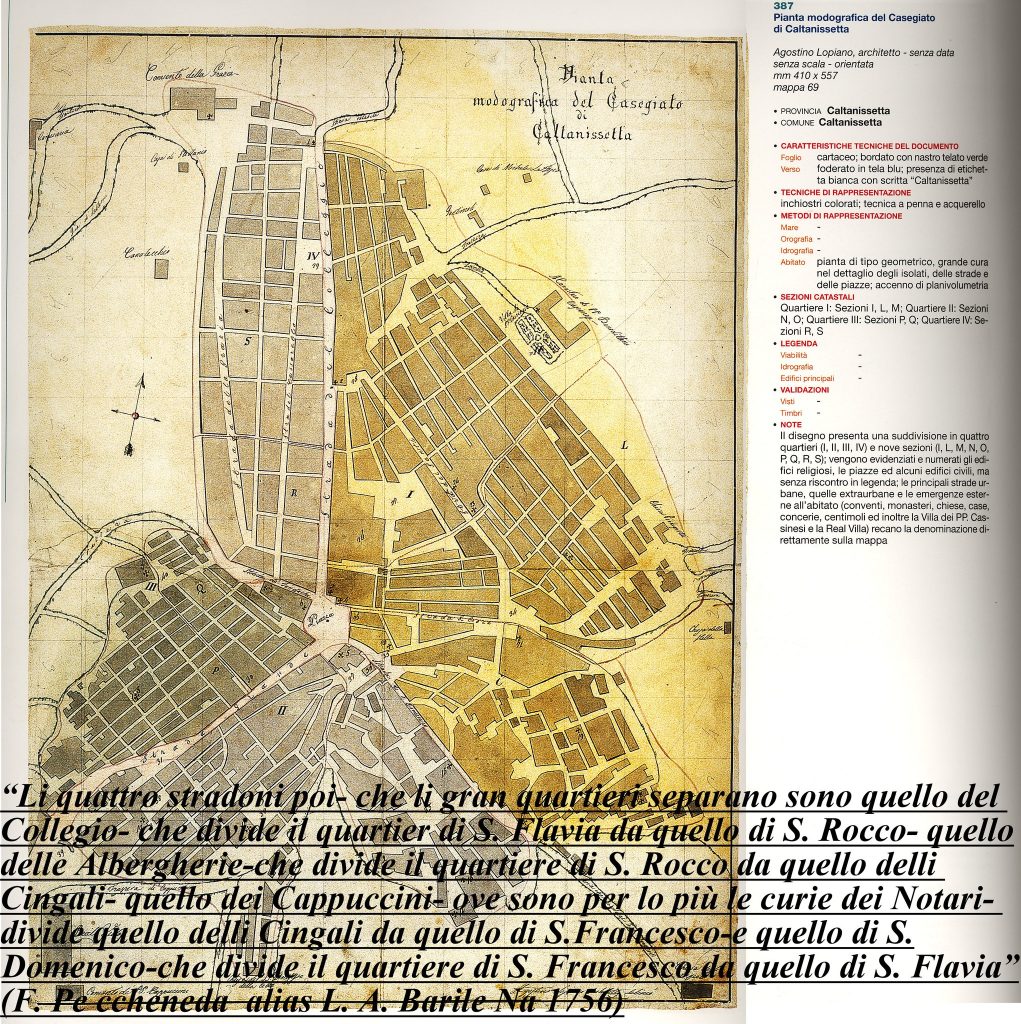

Il Briolo, disegna come prospetto laterale quello che si affaccia sulla “strata ‘e scarpara (via Paolo Emiliani Giudice, ex via del collegio di Maria -già stradone delle Carceri – rif F.Peccheneda (alias L. A. Barile) op cit. :

“…. come lo Stradone delle Carceri, che cominciando dal Monistero di Gesù, e Maria, nel piano della Vicaria, e attraversando per largo, quasi in figura d’ un Arco, l’ampio Quartiere di S. Flavia, fa capo nello Stradone descritto del Collegio, ove si fanno tutte le pubbliche funzioni, e Processioni”. …

Ciò dimostra, come già esposto, che ancora quello che diverrà c.so V. Emanuele (strada del Monistero) era prima un vicolo stretto, di poca importanza, e non il limite tra i quartieri della “Crux Viarum” come è oggi, che si attestava su via S. Domenico

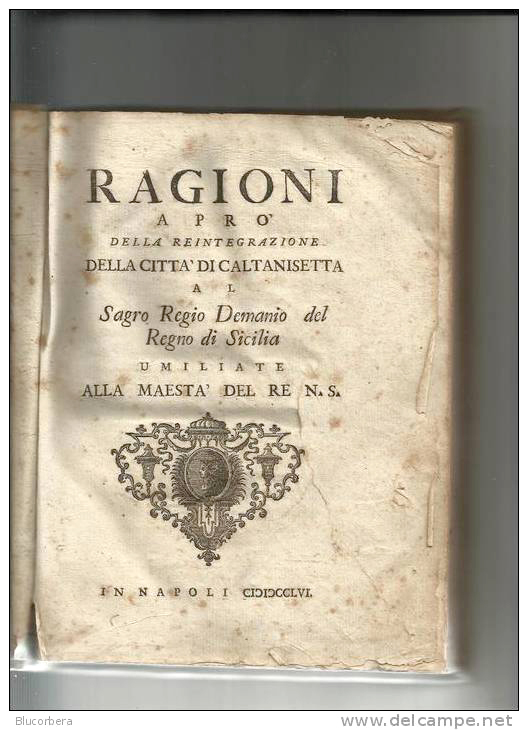

“Li quattro stradoni poi, che li gran quartieri separano sono quello del Collegio, che divide il quartier di S. Flavia da quello di S. Rocco; quello delle Albelgherie, che divide il quartier di S. Rocco da quello delli Cingali; quello dei Capuccini, ove sono per lo più le curie dei Notari ,divide il quartier delli Cingali da quello di S. Francesco; e quello di S. Domenico, che divide il quartier di S. Francesco da quello di S. Flavia” . (Francesco Peccheneda –alias Luciano Aurelio Barile in “Ragioni a prò della reintegrazione della Città di Caltanissetta al sacro Regio Demanio del Regno di Sicilia” Napoli 1756

- evidenziata nella pianta modografica redatta dall’architetto comunale A. Lopiano senza data, ma databile intorno al primo quarto del XIX sec., e comunque tra il 1837 e il 1853, periodo in cui il governo del Regno delle due Sicilie conferì al marchese Vincenzo Mortillaro di Villarena l’incarico di completare le operazioni catastali in Sicilia, con il relativo supporto cartografico. (foto 55)

Nel prospetto non è segnato il rialzo del tetto corrispondente al palcoscenico, segnato nella sezione longitudinale.

Inoltre sicuramente per il forte acclivio del sito e della strada del Monistero (che non era a quota come la vediamo oggi ma in pendenza verso il sagrato di S. Croce), la quota stradale, nella parte corrispondente al vicolo Saetta, è notevolmente ridotta, e risulta pertanto seminterratoa (come dimostrano i disegni e la relazione:

“Tutto l’edifizio occuperebbe un’aja parallelogrammica di palmi 95 di larghezza, per palmi 217 di lunghezza.

Il prospetto sarebbe collocato dirimpetto oriente, e spianato il giardino Guittard, abbattuti i meschini fabbricati che stanno al confine di esso, si otterrebbe uno spiazzo sufficientemente grande pel traffico delle vetture e dei pedoni.

Uno dei lati lunghi sarebbe collocato sul margine della strada che dalla piazza del Duomo conduce al monistero di S. Croce.

Sovrapponendo alla pianta del proposto edifizio l’altra topografica del luogo, si conosce che i terreni e case ad occuparsi sono:(…)

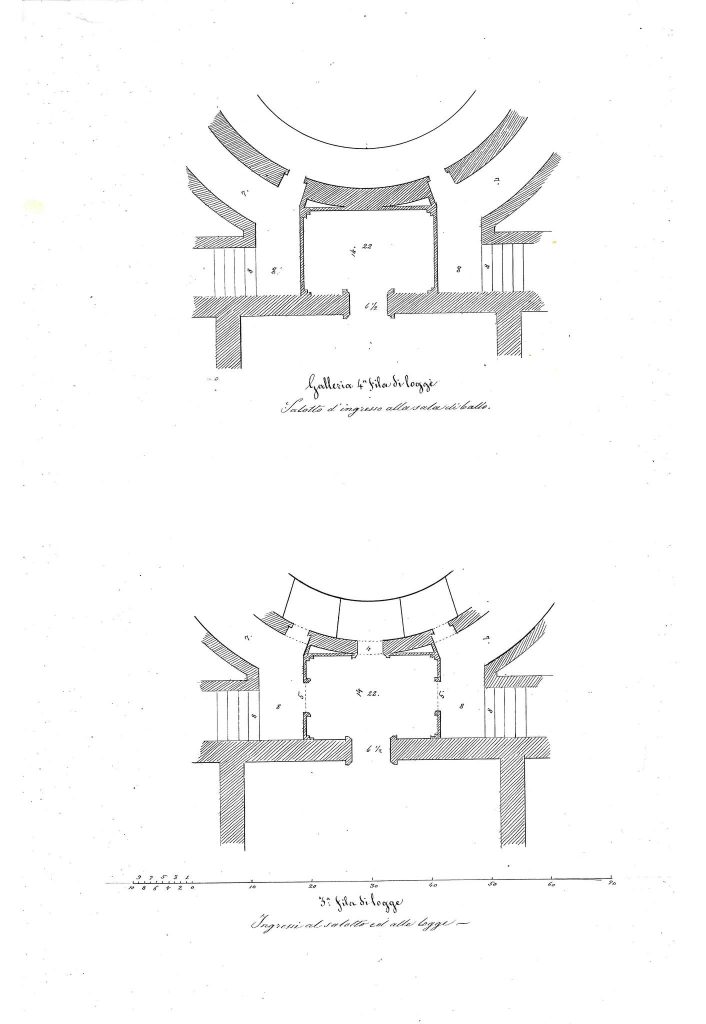

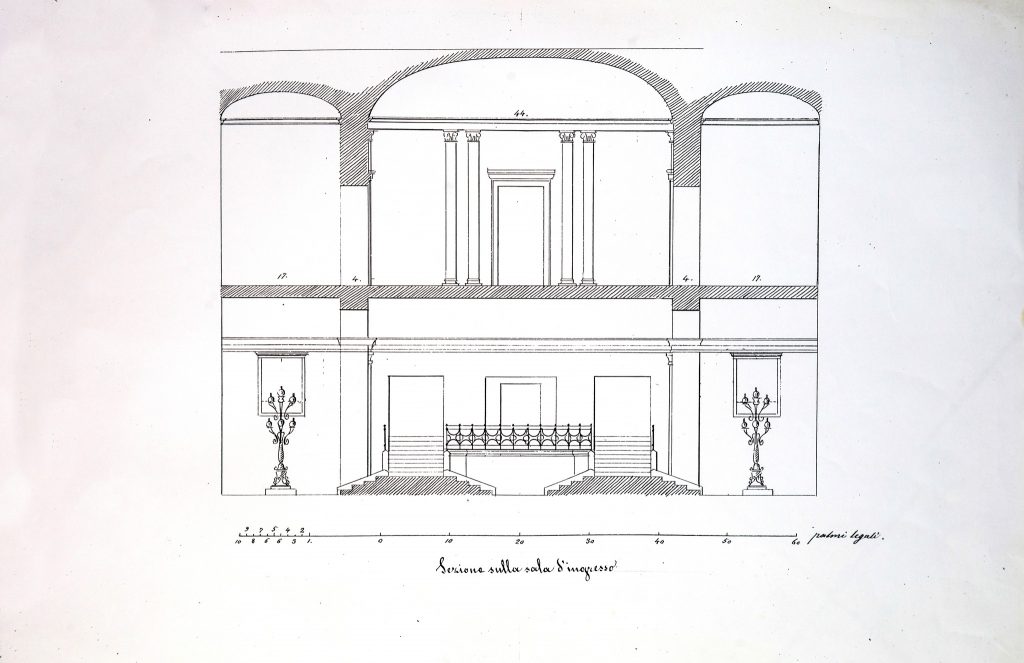

Foyer – Ingresso

varcata la soglia di una delle tre aperture frontali (una centrale posta sotto il portico, riservata al pubblico che arrivava con le carrozze, e due più due nelle ali e prospetti laterali, che danno accesso allo stesso unico ambiente, parallelo alla facciata, coperto da una volta a botte ribassata, largo quanto tutta la facciata.

Al centro di questo salone, si trova un articolato sistema di gradini (scala a tenaglia doppia con ringhiera in ferro battuto riccamente lavorata) che porta al piano di disimpegno, lievemente inclinato, che occupa tutta la parte centrale sopraelevata, corrispondente al portico, da qui altrettante porte introducono quella centrale in una sala ovale e tramite un disimpegno (uguale al palchetto) nella platea; a destra e a sinistra, due coppie di varchi più piccoli, in asse con le scale, conducono, tramite alcuni scalini ai corridoi dei palchi e alle “scale che danno diretto accesso ai tre livelli dei palchi e al loggione e alla sala da ballo.

Mentre lateralmente a questo articolato e movimentato “scalone”, con gradini e pianerottoli sfalsati, si trovano gli spazi, a quota stradale, con gli ingressi laterali e dalla due strade perimetrali che servivano da hall per l’attesa e dove, lateralmente al centro, dovevano essere collocati due monumentali “candelabri” per l’illuminazione;

Nei sottoscala, secondo la relazione, sarebbero stati allocati i locali di servizio come: “ un caffè, con guardarobba, un’ufficio di bollettinajo e palchettiere”.

Le pareti lunghe sono ripartiti dalla “pilastratura strutturale” visibile, in tre ideali ambienti (la scala centrale, più lunga, e due ambienti laterali, più regolari), le pareti sono decorate con paraste di stile corinzio che sorreggono fregi e una ricca trabeazione, mentre al centro degli spazi laterali, nella parete frontale parallela all’ingresso, due riquadri quadrati coronati da cimasa (nicchie o spazi per ospitare quadri o specchi per riflettere e raddoppiare la luce esterna (di giorno) e dei cristalli dei candelabri sottostanti (la sera-notte).

Ecco la descrizione dell’ingresso secondo la relazione del Briolo:

“(…) L’ingresso al teatro presenterà un porticato accessibile alle carrozze pei fianchi. Una grande scala di palmi 86 per palmi 26, alla quale si accede per tre ampi ingressi di fronte, ed uno da parte la strada del monistero, occupa l’intera larghezza dell’edifizio. In essa vi sarebbero

opportunamente ricavate sotto la descrivenda scala, un caffè, con guardarobba, un’ufficio di

bollettinajo e palchettiere. Questa scala sotto unico tetto conterrà quattro rampe di scala, con

quattro gradini per ciascuna, che metterannoin due tavolieri, dai quali due rampe di altri quattro

gradini ognuna metteranno in unico tavoliere … L’ingresso centrale metterà con piano lievemente

inclinato in un salotto ovale … ed indi per mezzo di un passaggio porterà nella sala teatrale, o platea.

Gli ingressi a dritta ed a sinistra poi dello stesso tavoliere, metteranno, con tre gradini ed altro tavoliere, nei corridoi di 1° fila, e la continuazione di esse scalinate con due rampe di 14 gradini ed un riposo centrale, metterà successivamente alla 2° 3° e 4° fila. Le scale … conteranno a ciascun piano un camerino per ciascun lato del teatro, da destinarsi ai custodi, a riposti di mobili ed

utensili, a retrel, se lo si vuole

Sala da ballo

Al di sopra del portico, in corrispondenza del terzo livello dei palchi, troviamo un grande salone come “sala da ballo”, alla quale si accede attraverso un locale “denominato “salotto” posto a capo scala del terzo livello, altezza doppia pari ai due livelli di palchi, con accesso diretto dalle scale e dal corridoio dei palchi e direttamente dal palchetto centrale del terzo livello, poste al centro delle pareti, e tre aperture, di altezza media ( uguale all’altezza dei palchi), sono decorate con cimase, mentre la quarta, che da accesso alla sala da ballo è più alta, posta al centro della parete e inquadrata da paraste binate di stile ionico, la sala è grande quanto il portico più il foyer, con grande volta a padiglione, con cinque grandi finestroni con rosta vetrata, ad arco a tutto sesto, tre frontali posti ad E ca, e due laterali, uno a N e l’altro a S (nella sezione sono erroneamente segnati come porte – simmetriche a porte cieche), corrispondenti alla sporgenza del portico sottostante;

Nelle pareti corte, sono presenti due paraste di stile ionico (e le due mezze agli angoli), poste ai lati delle porte segnate (una delle quali, come detto, dovrebbe essere un finestrone, mentre l’altra, accede alle stanze d’angolo (non segnate in disegno), che sorreggono fregi e la ricca trabeazione.

Interno

Sezione sul diametro della platea

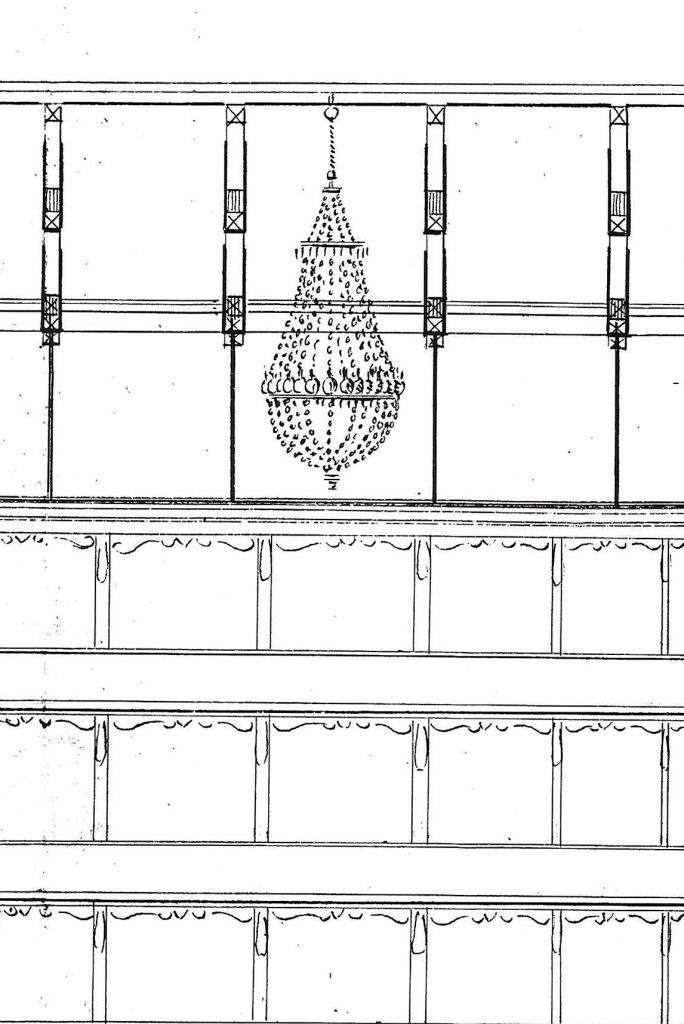

Nella curva a forma di ferro di cavallo si trovavano quattro ordini di palchi, uno dei quali destinato a galleria (loggione), ed hanno sia posti a sedere che in piedi.

La platea era utilizzata dal pubblico per ritrovarsi, conversare anche durante lo spettacolo. Infatti la funzione del teatro del 7-800 era molto diversa dall’attuale, era essenzialmente luogo di incontro, di ritrovo.

Il palcoscenico verso la platea con un proscenio sguinciato, compreso fra due coppie di colonne di ordine corinzio (dove di trovano i palchetti 3+3), questo per permettere agli artisti di essere più visibili al pubblico e per godere appieno dell’acustica della sala.

L’orchestra suonava fino agli inizi del XX secolo allo stesso livello della platea, dalla quale era separata grazie a un'”assata in pendio” che poteva essere rimossa in occasione delle feste da ballo

Il proscenio, dove sta l’orchestra (dove oggi si trova il “golfo mistico”), era al piano della platea, e visibile allo spettatore seduto in platea (la fossa separazione saranno previste successivamente nei teatri)

Nella sezione, viene erroneamente disegnato il lampadario a mongolfiera, appeso direttamente al colmareccio (trave superiore).

Voglio ricordare che allora l’illuminazione era ancora a candele, e un monumentale lampadario, come quello disegnato, come in tutti i teatri, doveva essere appeso ad un relativo marchingegno di carrucole, posto nel sottotetto per poterlo alzarlo e abbassarlo per accenderlo e spegnerlo

Trattandosi di un elemento monumentale, caratterizzano da numerosi ordini di luci, e pesante qualche tonnellata, attraverso particolari carrucole, veniva abbassato per poterlo accendere, per poi alzarlo alla sua collocazione originale.

La bellezza del risultato finale èra enfatizzata dai giochi di luce creati dalle centinaia di gocce di cristallo, disposte in modo da creare una struttura compatta e maestosa e dimostrato dalla presenza del grande rosone traforato, indicato negli elaborato per la decorazione del soffitto che serviva per la dispersione dei fumi delle candele nel sottotetto (presente e ricollocato anche al Margherita).

Questa strada sarebbe stata esaltata dalla costruzione del previsto nuovo Episcopio e Seminario vescovile redatto dall’architetto gelese Giuseppe Marselli di Bartolo del 1857, da realizzare sull’area della vecchia casa comunale e di casa del Ciantro Barrile, che diventeranno poi la Camera di Commercio e il nuovo palazzo Barrile. E del teatro Santa Sofia …Progetti questi che non hanno visto mai la luce.

Architetto Giuseppe Saggio Giuseppe

——————

Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie locali segui gratis il canale WhatsApp di Caltanissetta401.it https://whatsapp.com/channel/0029VbAkvGI77qVRlECsmk0o

Si precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un’intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell’autore e/o dell’intervistato che ci ha fornito il contenuto. L’intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Naturalmente, sull’argomento trattato, caltanissetta401.it è a disposizione degli interessati e a pubblicare loro i comunicati o/e le repliche che ci invieranno. Infine, invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati, a consultare più fonti e lasciamo a ciascuno di loro la libertà d’interpretazione.