Non siamo dinanzi a un semplice maquillage estetico applicato a un mondo in decadenza. Assistiamo, piuttosto, alla più profonda e pervasiva riconfigurazione delle dinamiche sociali ed economiche dalla rivoluzione industriale in poi.

Coloro che riducono l’intelligenza artificiale a un mero catalizzatore di processi preesistenti, rivelano una visione miope e anacronistica. Un’osservazione attenta e rigorosa delle dinamiche economiche dell’ultimo ventennio evidenzia mutamenti che non si limitano a ottimizzazioni incrementali, bensì attestano l’avvento di vere e proprie discontinuità sistemiche, con la sostituzione integrale di interi ecosistemi produttivi.

Uber non si è limitata a perfezionare il servizio taxi: ha istituito un modello radicalmente alternativo. Netflix non ha digitalizzato il videonoleggio: ha riconfigurato le modalità stesse di fruizione culturale, estinguendo di fatto realtà come Blockbuster. Wikipedia non si è limitata a informatizzare l’enciclopedia: ne ha rivoluzionato le modalità di produzione e distribuzione del sapere. Airbnb ha sovvertito il concetto stesso di ospitalità, trasformando potenzialmente ogni abitazione privata in risorsa turistica. Spotify ha scardinato il paradigma del possesso musicale. Instagram non ha elevato la fotografia tradizionale, ma ha inaugurato un nuovo codice visivo che ha ridefinito l’influenza culturale stessa.

Come già profeticamente intuito da Joseph Schumpeter nella sua teoria della distruzione creatrice, le innovazioni realmente dirompenti non migliorano: soppiantano. E proprio l’abitudine al pensiero incrementale è ciò che condanna molti incumbent a essere colti impreparati dall’onda d’urto dell’innovazione. Il cambiamento non richiede autorizzazione. Non attende che tu sia pronto. Passa. E, se non ti adegui, ti travolge.

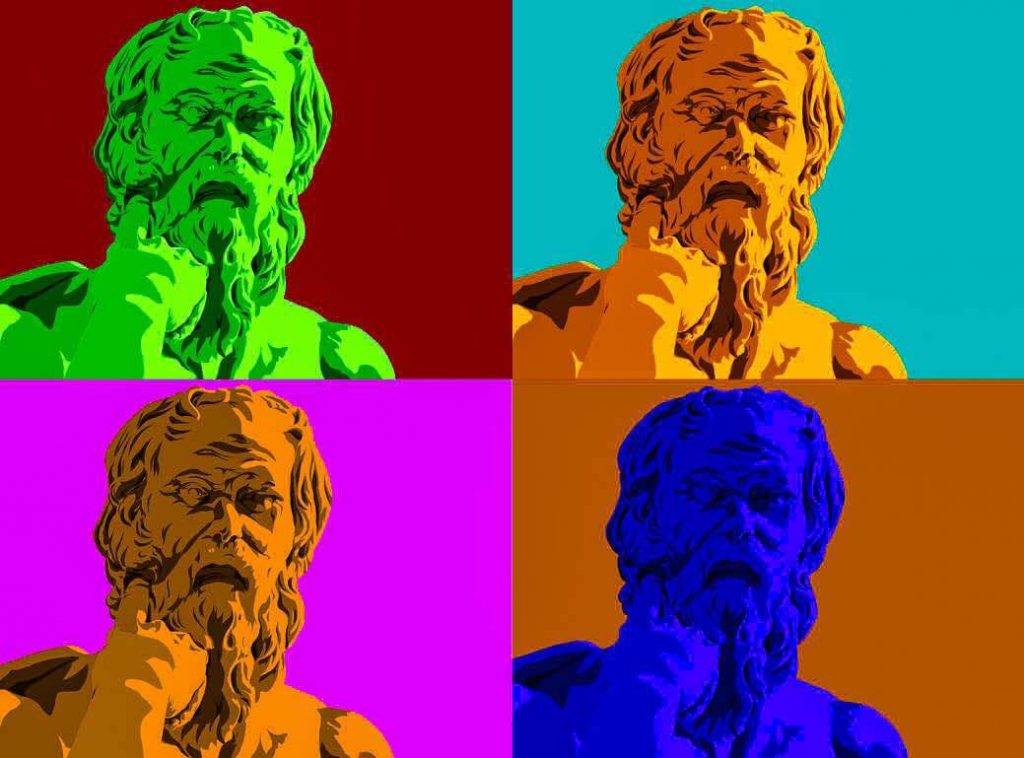

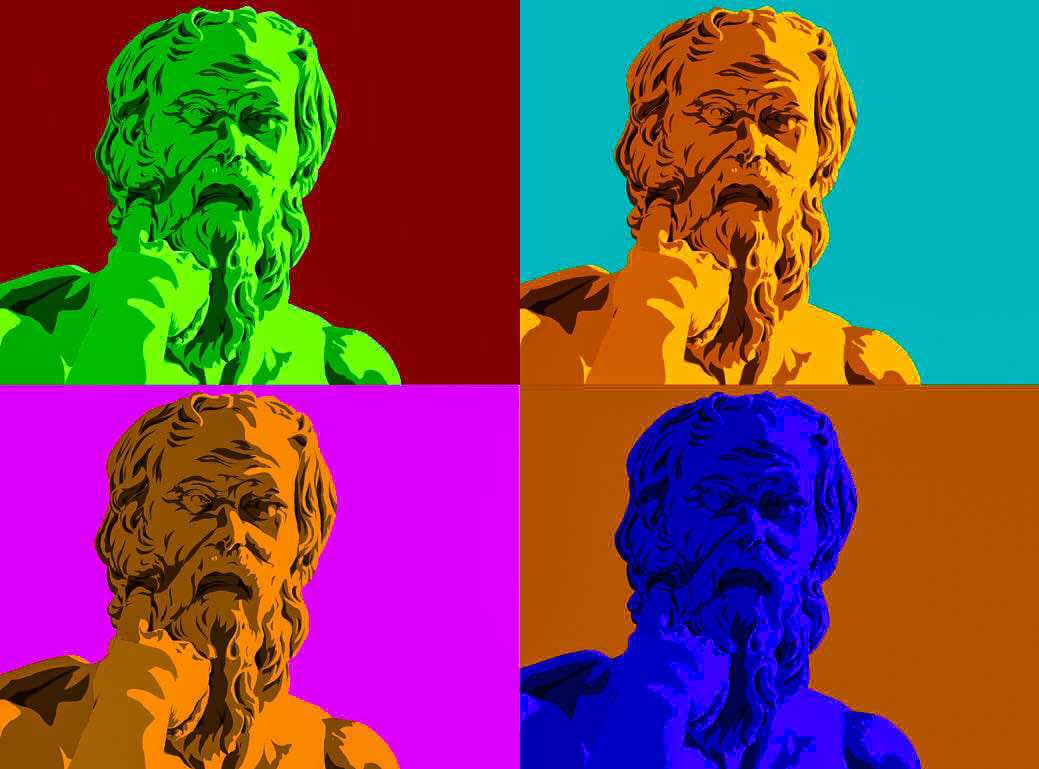

Fu in ambito accademico che colsi per la prima volta questa dinamica. Non attraverso le parole dei docenti o la lettura dei manuali, bensì nell’affrontare la sostanza stessa della prova in sede di esami: non era sufficiente articolare risposte corrette. Era necessario scomporre il problema, ridefinirne i contorni, riformulare l’interrogazione stessa. Occorreva proporre la mia domanda, coerente, fondata e visionaria, anche se divergente dai canoni. Era un atto di autonomia intellettuale. Era maieutica nella sua accezione più autentica.

Oggi, quell’esperienza si rivela straordinariamente attuale. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale genera risposte formalmente ineccepibili in tempi infinitesimali, il vero discrimine dell’intelligenza umana risiede nella capacità di formulare interrogativi significativi, inediti, destabilizzanti, capaci di scardinare gli assunti impliciti del problema stesso. Nel contesto odierno, saturo di informazione fino all’asfissia, il valore non risiede più nella risposta, bensì nella qualità della domanda. Non nel replicare nozioni, ma nel mettere in discussione la realtà con spirito critico. L’intelletto umano non è vocato all’elaborazione massiva né alla memorizzazione compulsiva – domini nei quali le macchine eccellono già. Il nostro autentico vantaggio evolutivo dimora altrove: nella capacità raffinata di discernimento critico. Di navigare l’infosfera con rigore chirurgico, separando il grano dalla pula digitale.

Questa è la nostra vera forza: trasformare dati in senso, informazione in giudizio, automatismi in scelte consapevoli Questa alchimia cognitiva – la trasmutazione del dato in sapienza – rimane, ad oggi, un privilegio esclusivamente umano. La vera competenza contemporanea è l’arte della formulazione degli interrogativi illuminanti – quella che oggi viene definita prompt engineering. È un ritorno in grande stile della maieutica socratica: non la custodia delle risposte, ma la generazione delle domande che aprono mondi.

La sfida non è di natura meramente tecnologica: è innanzitutto culturale e cognitiva. Non si tratta di accumulare competenze effimere ben presto obsolete, bensì di forgiare una mentalità votata alla ridefinizione continua e alla rigenerazione critica del pensiero.

Nelle organizzazioni più avanzate, il valore non risiede più in chi risponde diligentemente, ma in chi interroga con intelligenza divergente, in grado di dischiudere scenari inediti e intuire opportunità latenti. Il pedaggio richiesto per l’ingresso nella prossima era non è costituito da certificazioni, ma da discernimento critico. La trasformazione in atto non rappresenta un’evoluzione lineare, bensì un autentico mutamento di paradigma, tale da riplasmare il concetto stesso di competenza professionale.

Non saranno i professionisti in quanto tali a essere soppiantati dall’AI, bensì coloro che, pur rivestendo quel ruolo, si riveleranno incapaci di riformularlo alla luce delle nuove opportunità tecnologiche. In questo scenario epocale, il pensiero critico, la capacità di interrogare con audacia e la disponibilità alla disobbedienza intellettuale non rappresentano più lussi accademici, ma prerequisiti di sopravvivenza professionale.

Il futuro non apparterrà a chi subisce l’innovazione, ma a chi la indirizza, la governa, la trasforma con visione.

Non invochiamo un’intelligenza artificiale più umana. Abbiamo urgente necessità di un’umanità più intelligente.